こんにちは!東工大ScienceTechno 1年のまおです。

9月11日(日)に科学技術館にて、小学校1~3年生向けに「パックンわに」と「コンコンキツツキ」、小学校4~6年生向けに「アクセルごま」の工作教室を開催しました。

午前のイベントでは、「パックンわに」と「コンコンキツツキ」を作りました。「パックンわに」と「コンコンキツツキ」はどちらも磁石の性質をいかした工作です。

まず、磁石には「同じ極同士を近づけるとはなれる、違う極同士を近づけるとくっつく」という性質があることを学びました。そして実際に、磁石を使ってその性質を確かめました。

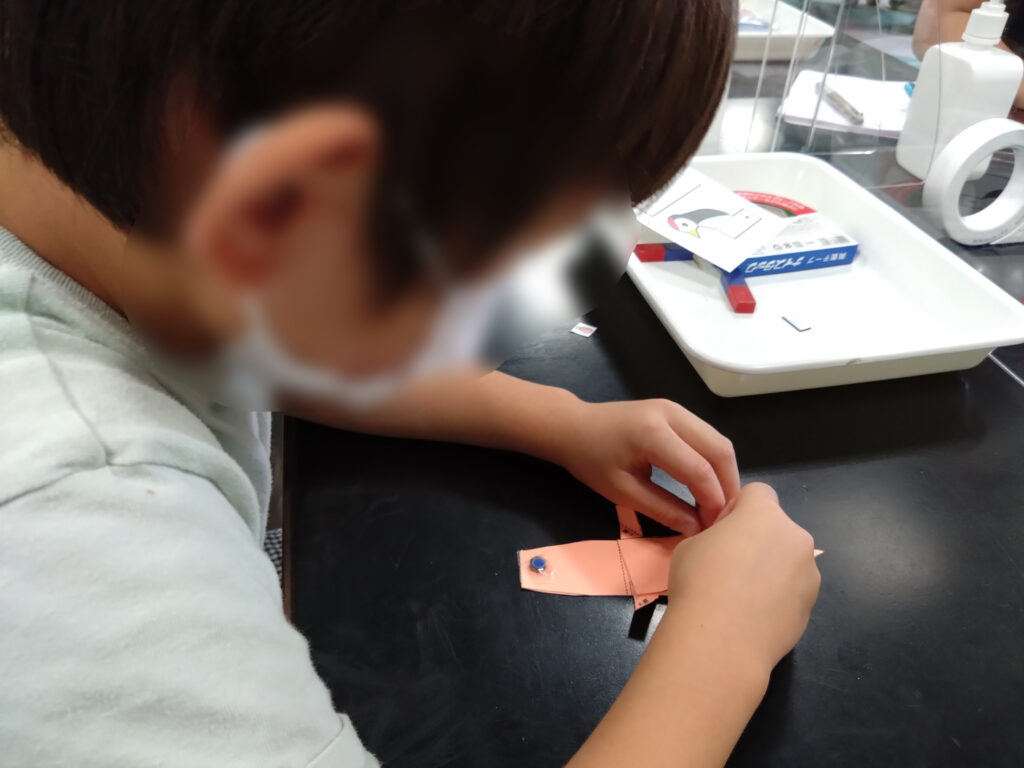

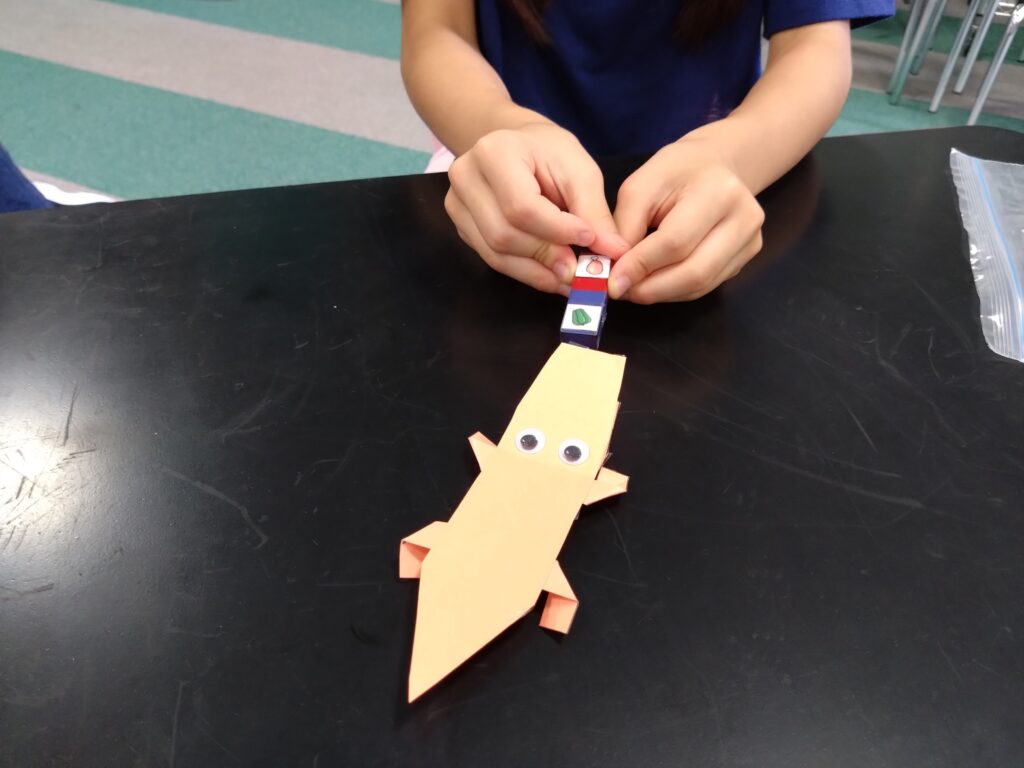

次に、「パックンわに」と「コンコンキツツキ」の工作をしました。

「パックンわに」は、わにの口の部分に丸磁石を貼った工作です。まず、N極に肉のシールを、S極に野菜のシールをはった棒磁石を用意します。そして、その棒磁石を餌としてわにの口に近づけると、肉にはかじりつき、野菜からは逃げてしまいます。これは、わにの口につけた磁石の、S極が内側に向いているためです。

「コンコンキツツキ」は、磁石シートを用いた工作です。磁石シートは、N極とS極が交互に並んでいます。なので、2枚の磁石シートを重ねてスライドすると、引き合ったり退け合ったりを繰り返します。それにより、キツツキが何度もくちばしを机に打ちつけ、コンコンと音が鳴ります。

工作をした後、子どもたちは、わにとキツツキの動きから、磁石のどの部分が何極になっているのかを予想してくれました。

午後のイベントでは、「アクセルごま」を作りました。

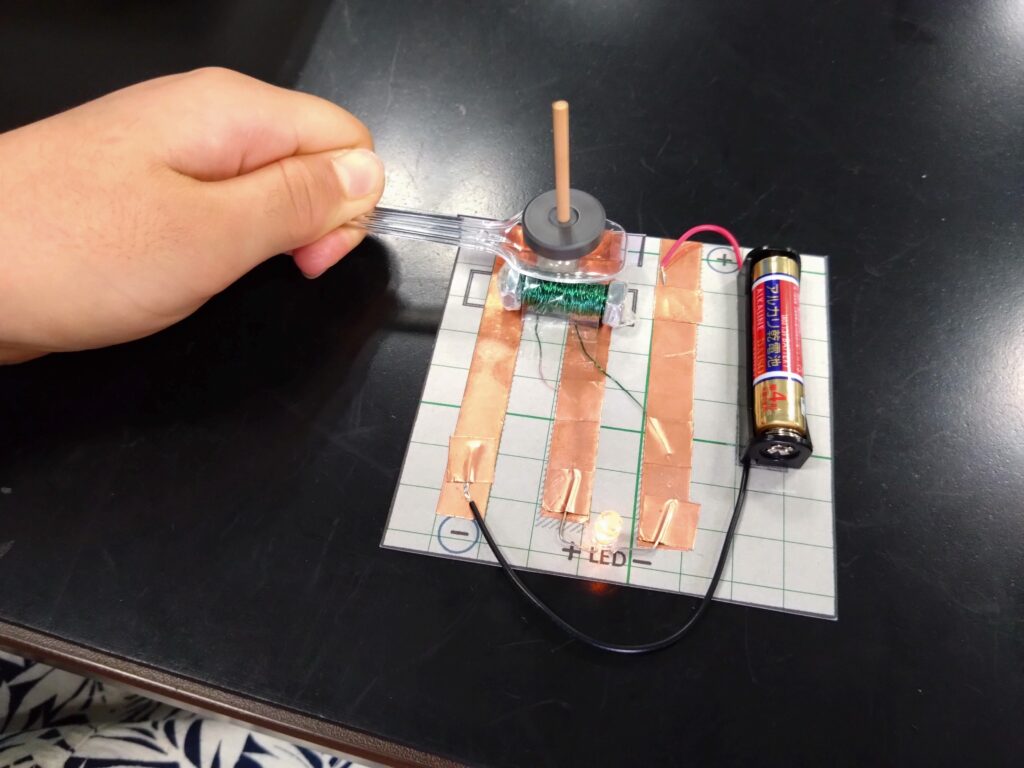

「アクセルごま」は、電気と磁石の性質を使って、こまに力を加え続けることで、長い時間まわり続けることのできる、こまの工作です。

イベントではまず、穴のあいた磁石と串で簡単なこまを作り、まわしてもらいました。当然ですが、こまは数十秒もすれば止まってしまいます。そこで、こまが止まらずにまわり続けるにはどうすればいいかを一緒に考えました。

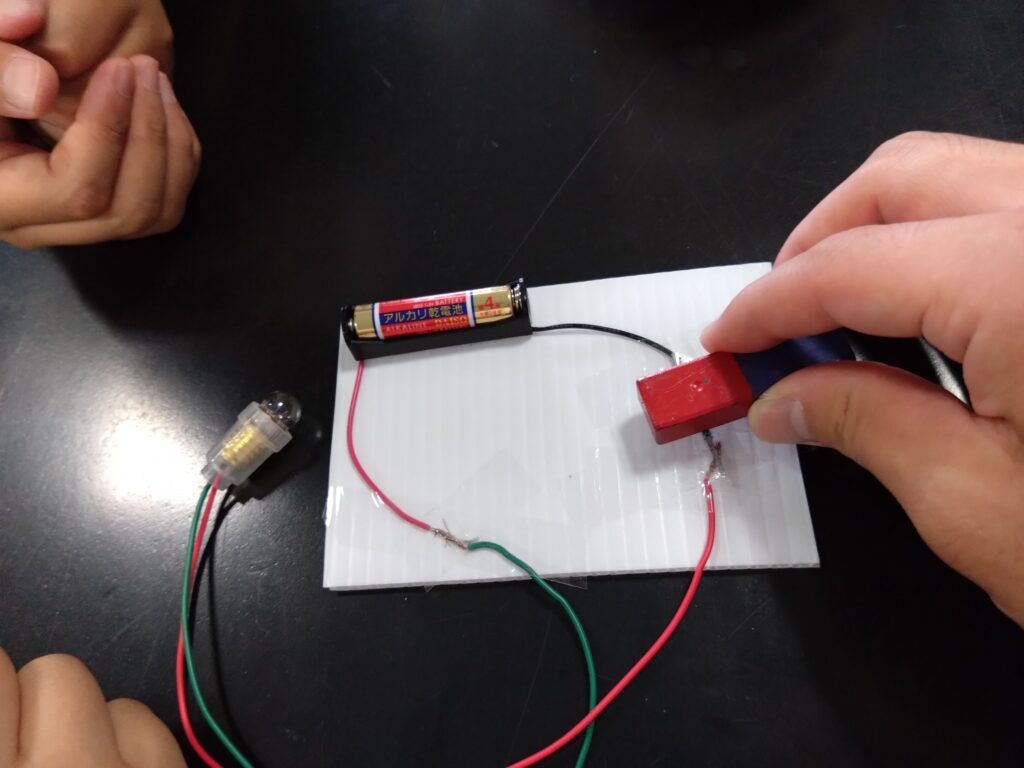

次に、実際に工作をする前に、工作に使う道具を確認しました。「アクセルごま」は普段は見慣れないような、コイルとリードスイッチを使用しているので、その性質を確認しました。

コイルは、電流を流すと磁石になる性質をもっているものです。そして、リードスイッチは、磁石を真上から近づけると回路に電流が流れますが、真横から近づけると流れないという性質があります。実際に磁石をいろいろな方向から近づけながら、この性質を確認しました。

いよいよ工作です。回路をつなげるための細かい工程や注意点が多かったものの、子どもたちは説明をよく聞いて、丁寧に「アクセルごま」を作成してくれました。

完成した後には、コイルの横でこまをまわして、まわり続けるこまを楽しんでくれました。

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

東工大ScienceTechnoでは今後も社会情勢や大学からの活動制限等を鑑みつつ、可能な範囲でのイベントの実施を予定しています。

10月29日、30日には東工大大岡山キャンパスにてサイエンスラボを開催予定です。

ぜひお気軽にご参加ください。

詳しくは下のリンクからご覧ください!

ScienceTechno

ScienceTechno